2013/01/22 公開

2024/02/17 大幅改訂、追記

福島県郡山市熱海町にレース場出現か

このはなしは昨年8月ごろ、国際ナスカー・スピード・ウィーク会社の駐日代表者の代理人であるI氏が、同地に旅行のため宿泊した際に、「ここは自動車レース場には最適な場所である」と見込み、磐梯熱海観光協会長のH氏に相談をもちかけたことから、急に進んだ。場所は磐梯熱海駅から南に約1kmほど入った涼山、蓮山の一部の330万平方メートルの敷地にほぼ決定したが、地元側はあまりにもはなしが大きすぎて…と半信半疑。今年に入ってから国際ナスカー・スピード・ウィーク会社の代表者であるK.Y氏(東北国際ナスカー・スピードウェイ社)が現地を訪れ、一部の土地の貸借仮契約を、さらに1月18日には正式契約を結び、具体的な計画に着手した。東北国際ナスカー・スピードウェイ社は、米国のインディアナ・ナスカー社と提携し、東北地方での興行権をすでに得ており、同社は4月までにアメリカ資本、財界の協力を得て資本金1億円のカブシキ会社として発足する予定。コース延長は4km、総工費30億円をかけて、昭和45年度中に完成にまでもってゆき、スピード・レースを開催する予定。1周4kmのレース場のほかに、スケート場などの設備も作り、あわせて大駐車場も作る計画という。

(CARグラフィック 1967年 3月号より / 一部人名伏せ字)

「国際ナスカー・スピード・ウィーク会社」「米国のインディアナ・ナスカー社」と今の感覚で見てもツッコミどころのある社名が続くが、ハッキリと言えばこれは詐欺であった。

高度経済成長やモータリゼーションの時代を迎えた1960年代、各地でレジャー施設の計画が持ち上がっていた。

その中オープンした鈴鹿サーキットから始まったモータースポーツ、つまりサーキット場も最新のレジャーとして注目された時代である。

特に60年代中頃から雨後の筍のように各地でサーキット計画が持ち上がっていたのだが、その中でそれっぽい事柄を並べて乗っかったただの詐欺だったのである。

CG誌の記事では半信半疑と懐疑的な見方をしているが、当時の自動車誌では鈴鹿・富士に続くサーキット計画の一つとして取り上げられている節もあった。

しかし、週刊誌ではこれらとは全く違う奇妙な報道があった。

サーキット場開発ではなく、"ヌーディスト・クラブを計画している"という報道であった。

「株式会社磐梯グリンランド」という会社の社長K.T氏は福島県郡山市熱海町の磐梯熱海駅から数キロにある清凉山の用地を確保し、そこに「圧迫された近代生活から解放」「原始人の生活を再現し太陽を浴びて健康な生活を楽しむ裸の国」などと謳うヌーディストクラブを作る事になっていた。

端的に言えば会員制のヌーディストビーチのようなものを山中に作ろうとしていたらしい。

K.T氏はCG誌の記事に登場するK.Y氏の弟で、「東北国際スピードウェイ」の代表であり名前は変名だったので実際はK.H氏という。

最初はK.H氏が磐梯熱海の地を訪れ地元住民にレース場を建設したいと持ちかけた。住民たちも自動車レースやレース場のイメージが湧かないという事から地元住民を実際に富士スピードウェイに連れて行ったことで、こういう施設をやるならと土地を貸すことになったという。

当時は磐梯熱海にはレジャー施設が少なかったので集客できる施設が欲しかったという事だった。

地元住民の間でも「東北国際スピードウェイ」として計画が進められていたのは知られていたものの、その地域住民も知らない間に計画がヌーディストクラブに変化していた。

結局の所、K.T氏は始めからサーキットは金がかかるというから先にヌーディストクラブを作るという目論見だったらしく、それらも反発があることを見越して黙っていたという。

そしてレース場の計画に関しても

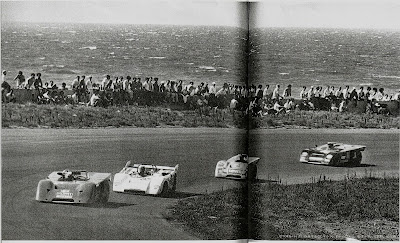

また"スピードウェイ"といえば、だれでも鈴鹿のサーキットや富士スピードウェイをかんがえる。舗装されたコースをつっ走るスポーツカー!

だが、東北国際スピードウェイにかぎり、ちょっとちがうのである。

「道路はジャリを敷いただけのものにして、そこを中古車でぶっとばすのですよ。もちろん新車で走ってもらってもいいが、それじゃクルマがもたんでしょう。青春のウップンをバクハツさせる場所を安く提供するのがねらいですよ」(香島クン)

(週刊文春 1967/10/2)

となんとも"国際"とも"ナスカー"ともかけ離れた粗末な話に成り下がっている。

資金繰りが怪しいと見られている間にもK.T氏はヌーディストクラブやレース場、その他の施設を作る他にも職業訓練学校を作る計画をしていたようだが、職業訓練学校の計画に関わっている関係者がヌーディストクラブに難色を示しヌーディストクラブの計画も撤回されたという。

一方、「東北国際スピードウェイ」の代表だった兄のK.H氏はこの計画以前に岐阜市の某所でゴルフ場の建設・経営という計画を上げ、自治体から山林を買収したが手付金の一部のみを払ったのみで"見せかけ"の工事を開始、さらにこの時点でゴルフ場会員を募集し金が集ったが、工事がストップし、その後K.H氏が会社から金を持ち出そうとしたところを阻止しようとした役員や社員に暴力を振るい、更に現金と手形を脅し取って逃げてしまったという。

K.H氏は暴力行為で逮捕され、保釈された後も先の業務上横領で告訴されこの時点では逮捕令状が出ていた。

これら週刊誌の報道が出た直後に「磐梯グリンランド」の関係者達が逮捕されているが、週刊新潮のインタビューに答えている社長代理だという"I営業部長"が実は偽名であり、実際は逮捕令状が出ているK.H氏であったことが週刊誌に顔写真が掲載されたことから判明したというオチもついている。

なお、この頃の文献を調べていると「東京国際ナスカースピードウェイ㈱」という会社も発見されているが、詳しい事は不明。

-参考文献-

CARグラフィック 1967年3月号

週刊新潮

1967年8月26日/ 9月9日

週刊文春

1967年10月2日

大きな地図で見る